Das

Gebiet rund um die palästinensische Sperrmauer von Betlehem ist

hässlich und unattraktiv.

Mit dem „Walled Off Hotel“ will Street Art Künstler Banksy Leuten diesen Ort näher bringen.

Mit dem „Walled Off Hotel“ will Street Art Künstler Banksy Leuten diesen Ort näher bringen.

Aus der Ferne wirkt es zunächst wie ein Grandhotel. Von Nahem sieht man jedoch, dass die altmodische Fassade nur aufgemalt ist. Ein palästinensischer Portier in Frack und Zylinder öffnet die Tür. Beim Betreten der Pianobar, die als Lobby dient, wähnt man sich in einem britischen Gentleman-Club zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zwischen weichen Polstern und Trophäen aus den Kolonien kann man hier bei Klaviermusik englischen Tee in feinstem Chinaporzellan genießen und dabei den Blick aus dem Fenster schweifen lassen – und glotzt direkt auf Beton. Mit der „hässlichsten Aussicht der Welt“ wirbt das „Walled Off (zu deutsch: eingemauerte) Hotel“ für seine insgesamt zehn Zimmer, deren Fenster keinen anderen Ausblick als den auf die Grenzmauer freigeben.

Das

kürzlich eröffnete Kunstprojekt des britischen Streetart Aktivisten

Banksy steht in Bethlehem, Palästina, direkt neben einer acht Meter

hohen Grenzmauer aus Beton. Errichtet mit der Begründung, dass sie

vor Terrorismus schützt, verstößt die seit 2002 im Bau

befindliche, fast 800 Kilometer lange Sperranlage zwischen dem

Westjordanland und Israel gegen internationales Recht. Wer als

Europäer die streng bewachten Checkpoints passiert, ist deutlich

privilegiert, anders als die Bevölkerung Palästinas: von hier darf

nur ausreisen, wer eine ausdrückliche Sondergenehmigung besitzt.

Banksy,

Streetart Star mit geheimer Identität, hat bereits vor zwölf Jahren

begonnen, in Bethlehem politische Schablonengraffitis anzubringen.

Diese haben Heerscharen von Fans angezogen: angeblich wird der

biblische Ort schon von mehr „Banksy“-Touristen als von

„Jesus“-Touristen frequentiert.

Banksy,

Streetart Star mit geheimer Identität, hat bereits vor zwölf Jahren

begonnen, in Bethlehem politische Schablonengraffitis anzubringen.

Diese haben Heerscharen von Fans angezogen: angeblich wird der

biblische Ort schon von mehr „Banksy“-Touristen als von

„Jesus“-Touristen frequentiert. Doch ob Streetart – wie von vielen Palästinensern erhofft – der restlichen Welt die prekäre Lage vor Ort wirklich nahe bringen kann, ist umstritten. Kritiker befürchten eine Beschönigung der völkerrechtlich inakzeptablen Grenzmauer oder deren falsche Darstellung in den Medien, die zur „Normalisierung“ der israelischen Besatzung Palästinas beitrüge.

Dass

sich Banksy dieses Widerspruchs bewusst ist, verdeutlicht Jamil

Khader, Anglistikprofessor und Studiendekan an der Bethlehem

University, anhand einer Anekdote. Der in Haifa geborene Araber, der

lange in den Vereinigten Staaten lebte, forscht zu Banksy's Werken in

Palästina.

"Verschiedenen

Quellen zufolge hat Banksy tatsächlich einmal selbst Folgendes

erzählt: eines Tages, als er gerade die Mauer bemalte, kam ein

älterer, Palästinensischer Mann vorbei und fragte: Was machst du

da? Und Banksy antwortete: Ich male auf die Mauer. Woraufhin der alte Mann

ihn ansah und sagte: Tu das nicht. Die Mauer ist häßlich. Mach sie

nicht schön. Geh heim.

"Verschiedenen

Quellen zufolge hat Banksy tatsächlich einmal selbst Folgendes

erzählt: eines Tages, als er gerade die Mauer bemalte, kam ein

älterer, Palästinensischer Mann vorbei und fragte: Was machst du

da? Und Banksy antwortete: Ich male auf die Mauer. Woraufhin der alte Mann

ihn ansah und sagte: Tu das nicht. Die Mauer ist häßlich. Mach sie

nicht schön. Geh heim.

Was

die geopolitischen Umstände in Palästina betrifft, bin ich selbst

der Meinung, dass viele Leute auf der Welt die Besatzung

“normalisieren”. Die Besatzung wurde verharmlost und

verschwiegen. Tatsächlich macht Banksy gerade dadurch, dass er auf

diese Mauer malt oder indem er direkt daneben dieses neue

Installationshotel eröffnet, auf diese Mauer und auf das

Apartheidregime aufmerksam. Und ich denke, genau darin liegt die

Stärke seiner Arbeit.”

Ein

häufiges Stilmittel in Banksy's Werken ist die stark überzeichnete

oder krass untertriebene Darstellung bestehender Verhältnisse, die

deren Drastik herausstellen soll. Im Falle eines Banksy Graffitos

über einem Hotelbett sorgt diese Machart für Kontroversen.

Das Bild

von einer Kissenschlacht zwischen einem israelischen Soldaten und

einem palästinen-sischen Bürger wurde dafür kritisiert, dass es von

zwei Gegenübern auf Augenhöhe ausgeht. Der von Anfang an

asymmetrische Nahostkonflikt jedoch habe noch nie auf Augenhöhe

stattgefunden.

Jamil

Khader hält diesen Vorwurf für unreflektiert:

"Wenn man bei Kunst die Dinge, die man sieht, wörtlich nimmt, ohne ihren

Kontext oder ihre Symbolik zu berücksichtigen, dann verpasst man

ihre wahre Bedeutung. Was man in diesem Gemälde sieht, entspricht

nicht eins zu eins Banksys Sichtweise. Vielmehr kritisiert er oder

verspottet oder parodiert sogar die Art und Weise, wie heutzutage im

öffentlichen Diskurs, in den Massenmedien und von westlichen

Regierungen mit dem palästinensischen Freiheitskampf umgegangen

wird. Die Leute neigen dazu, zu glauben, dass Palästinenser und

Israelis in dem Konflikt gleichberechtigte Partner sind. Dabei kann

Israel, welches die sechststärkste Militärmacht der Welt ist und

die zehntstärkste Wirtschaft der Welt besitzt, niemals mit der

Wirtschaft Palästinas oder der Sicherheitslage für die

Palästinenser verglichen werden. Was Banksy uns zeigt, ist, dass der

Palästineser gerade deshalb an der Kissenschlacht teilnimmt, weil er

eigentlich gar keine Wahl hat. Die Palästinenser sind immer die

Unterlegenen."

Weitgehend

auf Ironie verzichtet hingegen das kleine Museum im Erdgeschoss des

Hotels.

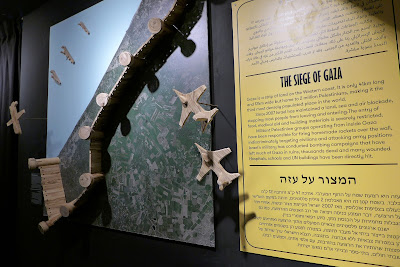

Weitgehend

auf Ironie verzichtet hingegen das kleine Museum im Erdgeschoss des

Hotels. Es präsentiert zunächst nüchtern und faktisch die geopolitische Geschichte Palästinas seit seiner Kolonialisierung.

Weniger nüchtern und durchaus nicht subtil in ihrer Botschaft erscheinen dagegen weitere Exponate, die Mittel der militärischen Unterdrückung durch Israel darstellen.

An eine Geisterbahn erinnert

schließlich die lebensgroße Puppe des englischen Lord Balfour am

Ende des Rundgangs, die auf Knopfdruck wieder und wieder den Vertrag

von 1917 unterzeichnet, der der zionistischen Bewegung einen

jüdischen Staat in Palästina versprach.

"I'm ashamed to be British",, äußert sich eine Hotelbesucherin. Vor

kurzem hat sie in London an einer Demonstration teilgenommen: Im Zuge

einer aktuellen Debatte um die „Balfour Declaration“ forderten

britische Bürger die Regierung auf, das hundertjährige Jubiläum

nicht mit Nationalstolz, sondern

mit einer öffentlichen Entschuldigung für die Fehler der englischen

Kolonialpolitik zu begehen.

Jamil

Khader betont, dass Banksy sich als Brite dem Nahostkonflikt nicht

als „Jemand von außen“ nähert:

"Das

erste, was Banksy einem deutlich machen will, wenn man das Hotel

betritt, ist, dass man sich in einem Gentleman-Club befindet ̶

in

einem kolonialen Verein, der hier ist, weil Großbritannien hier war.

Dass die englische Regierung und das englische Volk eine

Verantwortung haben, wenn es um Palästina geht. Er macht auf ein

großes Problem in der englischen Geschichte aufmerksam. Vor allem

gerade jetzt, wo führende, englische Politiker wie die

Premierministerin Theresa May und Andere von der Bevölkerung

verlangen, stolz auf die Balfour Deklaration zu sein. Wie kann man

denn stolz auf ein Schriftstück sein, das der Weltbevölkerung so

viel Leid verursachte, allen voran den Palästinensern?"

Neben

den zahlreichen Installationen und Gemälden von Banksy sind im Hotel

auch weitere Künstler vertreten, wie Sami

Musa und Dominique Petrin, die individuelle Hotelzimmer gestalteten.

Eine großräumige, durch die Lobby erreichbare Galerie ist

ausschließlich Werken palästinen-sischer Künstler vorbehalten,

darunter Berühmtheiten wie Sliman Mansour und Khaled Hourani.

Die

Website des Walled Off weist auf die Uneigennützigkeit des

Etablissements hin: sämtliche Gewinneinnahmen sollen in lokale

Projekte fließen. Auch die Aussage des Hotelmanagers bestätigt,

dass hier lokale Arbeitskräfte gefördert werden: Die rund fünfzig,

auf sympathische Weise unsicheren, palästinensischen

Hotelangestellten, die die Essensbestellung verwechseln und beim

Kassieren versehentlich zu wenig verlangen, bräuchten eben noch

etwas Zeit, um in den neuen Job hineinzuwachsen.

Die

Website des Walled Off weist auf die Uneigennützigkeit des

Etablissements hin: sämtliche Gewinneinnahmen sollen in lokale

Projekte fließen. Auch die Aussage des Hotelmanagers bestätigt,

dass hier lokale Arbeitskräfte gefördert werden: Die rund fünfzig,

auf sympathische Weise unsicheren, palästinensischen

Hotelangestellten, die die Essensbestellung verwechseln und beim

Kassieren versehentlich zu wenig verlangen, bräuchten eben noch

etwas Zeit, um in den neuen Job hineinzuwachsen.

In

Palästina ist die Arbeitslosigkeit hoch. Die Wirtschaft leidet unter

dem Konflikt und der Besatzung. Jamil Khader sieht in Banksys

Bemühungen auch ein Statement zur wirtschaftlichen Lage Palästinas:

"Sein

wichtigster Ansatz hierbei ist für mich das, was er in punkto

Konfliktlösung mitteilt. Dass es keine wirkliche politische Lösung

geben kann, solange es keine wirtschaftliche Lösung der Problematik

gibt. Erst, wenn die Palästinenser wirtschaftlich unabhängig sind,

kann tatsächlich über eine realistische, politische Lösung

gesprochen werden. Aus diesem Dilemma wird es so lange keinen Ausweg

geben, bis es einen unabhängigen, palästinensischen Staat gibt.

Erst ein solcher Staat wird in der Lage sein, mit den Israelis und

der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten."

"Sein

wichtigster Ansatz hierbei ist für mich das, was er in punkto

Konfliktlösung mitteilt. Dass es keine wirkliche politische Lösung

geben kann, solange es keine wirtschaftliche Lösung der Problematik

gibt. Erst, wenn die Palästinenser wirtschaftlich unabhängig sind,

kann tatsächlich über eine realistische, politische Lösung

gesprochen werden. Aus diesem Dilemma wird es so lange keinen Ausweg

geben, bis es einen unabhängigen, palästinensischen Staat gibt.

Erst ein solcher Staat wird in der Lage sein, mit den Israelis und

der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten."

Die

widersprüchlichen Annehmlichkeiten des Hotels hinterlassen Wirkung.

Insgeheim schämt man sich für die eigene, unfreiwillige Dekadenz,

möchte sich von den freundlichen Palästinensern nicht einfach nur

bedienen lassen, um anschließend tatenlos wieder abzureisen. Ob

allerdings auch so von Banksy beabsichtigt oder nicht: in ihren

Dieneruniformen wirken sie wie kostümierte Spielfiguren in einer von

unbekannter Hand geplanten Inszenierung, in der man auch als Gast

eine ganz bestimmte Rolle einnehmen soll. Bei der Aufarbeitung der

berechtigten, wichtigen Thematik lässt einem das allerdings etwas wenig

individuellen Spielraum.

erschienen in: MIXMUC EDITION Juli 2017, Hrsg.: Nachwuchsjournalisten in Bayern e.V. & Kulturraum München e.V.